Accueil Pêcher en grand barrage ... de fleuve: le Rhône

Avant d'aborder divers points pratiques intrinsèques à leur pêche, il convient de définir ce qu'est une zone, ou plutôt les zones qui composent l'amont des barrages fluviaux. En effet, un barrage ne se limite pas au seul ouvrage barrant le cours d'eau. Dans cet article, nous traiterons des aménagements qui jalonnent la vallée du Rhône. D'abord parce que nous avons passé des milliers et des milliers d'heures à pratiquer certains d'entre eux, ensuite parce qu'ils offrent de part leur taille et leur diversité un très large panel de situations halieutiques différentes.

Depuis plus de cent ans les hommes ont tenté de contenir les ardeurs du grand fleuve et de transformer sa force motrice en électricité. Ainsi le premier édifice construit fût achevé en janvier 1899 à Villeurbanne tout près de Lyon et devint l'usine hydroélectrique la plus puissante du monde à l'époque avec une capacité de 25 mégawatts (la plus puissante sur le Rhône aujourd'hui est celle de Montdragon avec 364 MW). Ce barrage à l'architecture néo-classique se dresse toujours magnifiquement en travers du canal de Cusset. Mis à part celui de Génissiat-Seyssel construit sur le Haut-Rhône en 1948 et qui forme un véritable lac en amont, aucun aménagement ne vînt troubler le cours rarement tranquille du fleuve. C'est entre 1952 et 1980 que la vingtaine d'autres ont été créés entre le lac Léman et la Méditerranée.

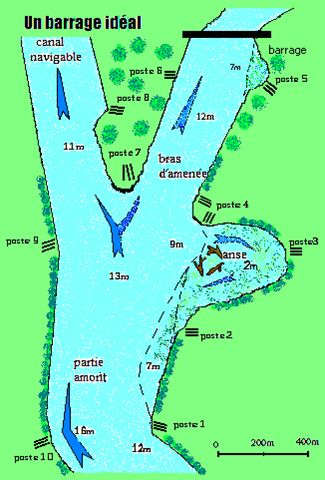

Un barrage, milles postes…pour toutes les saisons ! En raison des topographies locales, aucun barrage ne ressemble à un autre. Sur le haut Rhône en amont de Lyon, les aménagements sont très différents. L'environnement montagneux du Bugey et des Alpes font que chaque barrage a dû être construit en tenant compte des dénivelés importants et des contre fort des montagnes. Nous ne traiterons d'ailleurs pas de chacun de ces « cas » n'ayant qu'une faible expérience à leurs sujets. A l'aval de Lyon après la jonction avec la Saône, on retrouve cependant certaines similitudes sur les 12 aménagements restants. Chacun ou presque, se compose d'un barrage de retenue principal en rive droite rehaussant le niveau par rapport au cours originel de la rivière communément appelé vieux Rhône, un bras d'amenée avec ou sans anse juste en amont de cet édifice, un canal navigable menant à l'usine écluse et une zone amont plus ou moins large endiguée dont la profondeur au chenal oscille en général autour de 13m. Cette dernière partie peut subir l'influence de la retenue réduisant le courant à son minimum sur plusieurs kilomètres comme à Caderousse ou Vallabrègues où l'on a l'impression de pêcher un véritable lac en plusieurs zones. Ce système extrêmement complexe peut donner des pêches très simples et très productives en certaines périodes de l'année sur beaucoup de zones alors que lors de crues ou de débits inconstants seuls certains postes permettent de sortir quelques carpes et parfois pas les plus petites… Pour les plus « classiques », ceux où un bras d'amenée au barrage est présent et assez long, l'automne et l'hiver sont des périodes propices. Les grandes profondeurs et la stabilité attirent dès fin septembre nombre de poissons d'un bon poids à qui il n'est pas trop difficile de dresser une table appétissante. Les fonds y sont très réguliers et les cassures rectilignes.

Poste 1 Poste de fleuve très classique si ce n'est qu'il se situe déjà dans la zone élargie et calmée provoquée par la retenue. Pêchable toute l'année même par crue légère à faible distance. Il pourrait donner le meilleur de lui-même juste après le frai car il permet d'intercepter une bonne partie des carpes venues frayer dans la anse en aval. Au printemps une ligne au raz des premières pousses d'herbiers peu amorcée réserve très souvent les meilleures surprises. L'été, le courant constant sera gage de visites régulières. Cherchez les zones où les grandes profondeurs sont au plus proche. Quand la saison est bien avancée, il n'est pas rare d'avoir des départs dans 10/13m sur les premiers mètres du chenal, voir plus loin si le courant l'autorise ! Poste 2 Idem que pour le n°1, mais certainement le meilleur poste de début de saison. Il permet de pêcher la baie dès que les premiers rayons de soleil en fin d'hiver font renaître la vie sur les hauts fonds vaseux. On peut barrer la route à tous les poissons qui sortent de fraie. Enfin c'est un must en cas de montée d'eau en se situant à la limite des eaux calmes de la anse et du puissant courant formé par la crue. A noter que cet état de grâce ne dure pas plus de quelques heures. Seul point noir, le contre-courant créé ainsi, entraîne la « vidange » de tous les débris et arbres morts du secteur, surtout que le niveau d'eau peut varier jusqu'à 2 m de hauteur. La tenue des lignes s'en trouve alors extrêmement compromise…Il peut être un poste à gros poissons en début de saison. Poste 3 Le fonds de anse peut être intéressant en début de saison si l'on amorce très légèrement des spots précis près des arbres morts échoués et des massifs d'herbiers en cours de pousse. En effet c'est une zone très vaseuse où brèmes et carpeaux résidants se font la part belle. Les carpes des zones limitrophes n'y rentrent que très peu de temps et plutôt en cas de fortes eaux. En haute saison elle n'est pas praticable tant les herbiers y sont denses, à moins de pratiquer le « dive fishing » et de localiser des couloirs de passage. Poste 4 A l'inverse du n°3, cette pointe entre la anse et le bras d'amenée à la retenue est la plus polyvalente. Toutes les saisons s'y prêtent, toutes les combinaisons de placement de lignes sont envisageables. Bref un poste a essayé absolument à deux ou trois batteries si les angles le permettent. Seul, mieux vaut privilégier la anse et son entrée en début de saison ainsi que la bordure extérieure toujours enrochée. Le reste de l'année il ne faudra pas craindre de pêcher les cassures éloignées et le plein chenal, d'autant qu'il n'y a quasiment aucun courant sur le bras d'amenée. Pour les amateurs de lancer, c'est l'idéal. On notera que l'entrée du bras d'amenée est une zone d'échange de masse d'eau (anse, bras, reste du fleuve) et qu'il y a toujours quelques poissons en maraude en ces lieux à toutes les époques de l'année. Poste 5 Un poste coup de cœur ! Situé au plus près de l'ouvrage, il abrite très souvent de grosses miroirs plus ou moins sédentaires. Si une bordure plus large ou un renfoncement bien végétalisé est présent, cela ajoute à son attrait. A pratiquer absolument à toute distance dès la fin d'automne jusqu'au prochain frai, idéalement sur un ALT de 3 à 6 semaines (amplement suffisant). Son plus grand défaut : très souvent en réserve… Poste 6 La rive gauche du bras d'amenée est presque toujours rectiligne et abrupte. Si des sauts trahissent régulièrement les carpes, elles sont souvent en déplacements au dessus des grands fonds colonisés par les glanes. L'extrême bordure peu enherbée est gage de départs quasi certains, cependant peu rapprochés dans le temps du fait du dérangement important occasionné par le combat. Le bas de pente à plus de 10m est une zone sûre aussi pour un run mais pas pour les montages car tous les débris se retrouve au pied de la pente très verticale. Poste 7 C'est le plus difficile à négocier. Situé entre le canal navigable et le bras d'amenée, il présente tous les défauts : un courant surpuissant dans l'axe du fleuve et côté canal, très instable côté retenue. C'est un poste de passage pur où il est difficile d'intercepter une carpe du fait du manque de précision au placement des montages et de l'amorçage qui l'accompagne. Mieux vaut commencer par les autres quand on veut tester un barrage… Si l'aventure vous tente, essayez l'avant et l'après frai jusqu'au milieu d'été. D'abord parce que c'est le moment où les poissons se déplacent le plus, ensuite parce qu'il s'agit d'une période de l'année où les crues sont rares et aucun herbier dérivants ne vient troubler une ligne déjà posée avec difficulté. Poste 8 Pour les mêmes raisons que sur la pointe, la pêche de l'entrée du canal en rive droite est difficile sauf si des irrégularités cassant le flux du fleuve sont présentes. La population de carpes est composée pour l'essentiel de wildies passant très près du bord au printemps et en été. Le pourcentage de ratés au raz de l'enrochement peut être important même en levant les cannes vers le ciel. Mieux vaut descendre dans le canal jusqu'à l'écluse, plus large, moins rapide où il semble que de grosses prises soient possibles. A vérifier. Poste 9 Si on veut absolument essayer le côté canal de l'aménagement, mieux vaut privilégier ce poste que le n°8. On cherchera la limite d'accélération du courant avant le rétrécissement canalisé. Les fonds peuvent être soient abrupts soit en pente douce. Ces zones très peu pratiquées par manque d'accessibilité abritent toujours une grosse population de carpes que l'on voit sauter tout au long de la journée sur beaucoup de barrages. Avouons que nous n'avons pas assez de reculs sur ces postes, mais ils ont certainement un fort potentiel tant en nombre qu'en poids. Par contre plusieurs paramètres ne facilitent pas la tâche. D'abord les gros porteurs passent excessivement près créant des perturbations aquatiques désastreuses quant à la tenue des lignes et de l'amorçage. Ensuite le courant est important et une pêche à distance peu aisée. D'autre part c'est par là que passent tous les OFNI (objets flottants non identifiés) surtout en fin d'été, début d'automne avec les herbiers dérivants. En crue, il ne faut même pas que ce soit un début d'idée… Ne pas oublier également que l'entrée du canal est la zone à silures type. Poste10 A l'instar du n°1, ce poste est soumis à un courant assez puissant. Il donne sur une fosse importante qui est une zone de tenue pour les silures. Il est tout à fait possible de capturer des carpes qui passent par cette zone quand ceux ci ne sont pas actifs. Il est évident qu'un amorçage massif est déconseillé si l'on ne veut avoir à faire aux gros moustachus ! Une pêche au rappel, en fin de printemps et en été, apportera son lot de départs, surtout en début et en fin de journée. On positionnera les montages en barrage de l'extrême bordure jusqu'à 9/10m de fond afin d'éviter la zone exclusive des glanes. Cette fosse peut également abriter un groupe de grosses miroirs surtout si quelques plateaux herbeux agrémentent les bordures. Deux ou trois séances d'amorçages avec de grosses bouillettes de bonne qualité étalées sur les abords directs des grands fonds permettront de rapidement le vérifier. Une approche, un objectif Comme partout, il est possible d'utiliser diverses approches et stratégies pour prendre du poisson sur un barrage de fleuve. Comme partout, il faut avant de commencer savoir ce que l'on cherche : des départs nombreux ou quelques poissons seulement mais avec une moyenne de poids élevée. En fleuve, il est bien difficile de concilier les deux. Les barrages ne dérogent pas à cette règle, sauf à certaines périodes comme l'avant frai imminent ou la fin d'automne. Par contre certains d'entre eux présentent des populations plus intéressantes niveau poids. Cependant TOUS les barrages abritent des spécimens, c'est alors le choix du poste au bon moment en premier lieu, puis l'amorçage préalable et en session, enfin le placement des lignes qui vont déterminer, non pas la capture à coup sûr d'un d'entre eux, mais la possibilité d'augmenter les chances de réussite. Nous pensons avoir essayer beaucoup d'entre elles sur presque tous les postes et ce en tout moment de l'année. On peut dire que chaque essai a été transformé mais avec plus ou moins de temps. Amorcer lourd, parfois et pas n'importe où !

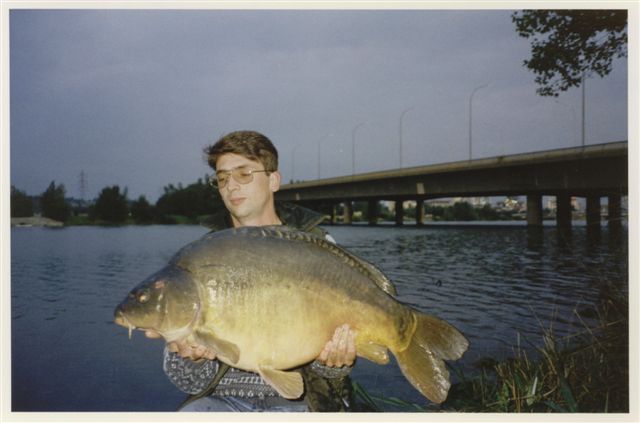

Amorcer « sélectif » Même si l'appât, en l'occurrence une bouillette de gros diamètre, offre une relative sélectivité. La façon de l'amorcer et de l'utiliser en action de pêche est également primordiale. Chaque partie des barrages fluviaux est susceptible d'abriter un ou plusieurs spécimens. Il est important de qualifier le mot spécimen en fonction du lieu où l'on considère une carpe comme tel. Sur le Rhône, on peut répertorier la population de carpes en plusieurs gabarits : les carpeaux de 1 à 6 kg, les 7/9 composant la tranche la plus importantes, les 10/14 que l'on peut capturer presque à coup sûr dans toutes les approches, les 15/18 assez répandus mais qui réclament déjà quelques approches particulières pour poser régulièrement en votre compagnie sur photos, les 18/21 peu courantes qu'il est parfois difficile de toucher car souvent accompagnée de la tranche précédente en plus forte proportion, enfin les 22/27 très rares qui ne saurait faire l'objet d'une recherche spécifique et unique sur ce fleuve. Au dessus aucune preuve formelle ne nous ait jamais parvenue. Tous les pêcheurs sérieux et assidus du grand fleuve vous diront connaître leur existence et même en avoir vu, parfois de très près ; et ils ne sont pas mythomanes. Mais il faut bien l'avouer, le comment faire pour les prendre reste une énigme que ce soit en barrages, parties rapides, lônes… Peut être l'un des derniers grands mystères halieutiques en France !

Le constat ci-dessus mérite cependant quelques précisions. Tous les plus gros poissons capturés l'ont été sur des postes adaptés à la saison (pas forcément aux meilleures conditions) et sur des spots précis. Cette notion est d'ailleurs la plus importante. Dès les prémisses du printemps, un haut fond ou une bordure abritée est déjà un bon choix. En été, les bordures au fond dur et enherbé avec du courant, les cassures dans les fonds de 8 à 12m oxygénés vous laisseront une bonne chance. Enfin en automne et l'hiver, les grands fonds de 9 à 13m sur des zones stables et les pentes les plus proches pourraient bien apporter toute satisfaction. Bien sûr ces indications restent générale et des exceptions seront toujours là pour confirmer les règles. Mais c'est bien ce qui ressort de toutes nos années de pratique et de notes… Un AMT au lieu d'un ALT ! L'ALT a bien été souvent décrit comme une arme absolue pour les plus gros poissons. Amorcer de grandes quantités de bouillettes sur de nombreuses semaines, voir des mois apporterait à coup sûr la prise de tous les poissons de la zone choisie Si cela est vrai en plan d'eau fermé de quelques hectares. C'est bien moins prouvé en fleuve où non seulement le milieu ne peut pas être plus ouvert, mais aussi où les carpes sont loin d'être toutes sédentaires. Dans ces conditions il est inutile de nourrir la masse piscicole à coups de dizaines de kilos pendant un long moment. Sur barrage, seule deux zones se prêtent vraiment à un Amorçage à Moyen Terme (AMT= 3 à 6 semaines maximum)): le fonds de bras d'amenée avant le frai et en fin de saison, et une anse en fin d'hiver/ début de printemps. Ces deux secteurs hébergent toujours quelques gros poissons à ces époques et le reste de la population de carpes ne vient pas trop perturber la démarche.

Amorcer ou pas Plus qu'à d'autres biefs du fleuve, l'expérience nous a toujours démontré qu'un amorçage graines ou bouillettes, suivi ou non, apporte un grand plus aux résultats si on effectue des pêches régulières sur un barrage. Les amonts de barrage sont pour la majorité plus large que le reste du fleuve. Les carpes passent et se nourrissent partout et à toutes profondeurs. Les corbicules et moules zébrées colonisent le chenal comme la bordure. Le courant moins puissant, des fonds déclinants créent des zones de confort stables et vastes. Alors qu'en canal et sur les parties rapides et encaissées du Rhône, il y aura toujours des carpes (et des très grosses !) sous les cannes ; en barrage il faut les chercher dans toutes les couches d'eau. Par contre, à l'inverse de la plupart des autres parties fluviales, lorsqu'on les trouve, il est plus facile de faire de gros cartons sur des périodes plus longues qu'ailleurs.

Des barrages pour tous les goûts et pour tout le monde Comme il a été dit au début, il existe de nombreux barrages sur le Rhône. Si nous en avons pratiqué quelques uns de façon assidue pour essayer de comprendre un minimum ce qu'il s‘y passait à tout moment de l'année, nous avons visité ou pêché presque tous les autres. Certains sont très pratiqués, d'autres seulement par quelques passionnés ou alors totalement inconnus. Oui, ça existe encore mais pas pour longtemps…

Haut Rhône (amont de Lyon) Génissiat Construit en 1948 (420MW), il crée un lac très encaissé et difficile à pêcher. Abaissé tous les trois ans pour éliminer 1.5 million de mètres cube d'alluvions provenant de la rivière Arve en amont, il rend le fleuve laiteux pendant plusieurs semaines jusque très bas dans la moyenne vallée du Rhône. A noter qu'un plus petit en aval à Seyssel crée également une autre retenue.Ils s'apparentent plus à des lacs de barrage et nous n'avons aucune info quant aux carpes pourtant bien présentes. Chautagne Mis en service en 1981 (90MW), l'aménagement est le plus complexe du haut Rhône. La retenue amont de Motz donne une grande étendue d'eau avec plusieurs zones de loisirs et des îles. Le potentiel de ce petit paradis reste à découvrir. Plus aval de nombreuses lônes et gravières offrent des possibilités de pêche plus intime aux pieds des montagnes savoyardes. Certaines abritent de très grosses carpes, le fleuve tout près ne peut pas être en reste. Belley Bâti en même temps que Chautagne en 81 (90MW),il se situe près du lac du bourget (contenant des carpes de souche rhodanienne : record 32kg…). Il bénéficie d'un cadre environnemental magnifique. De nombreuses lônes et des marais sont proches. Son potentiel est à confirmer car certains semblent déjà le connaître… Bregnier-Cordon Mis en service en 1984, l'aménagement présente une caractéristique unique en son genre. La retenue principale crée le premier bief amont calme et large sur plusieurs kilomètres. Le Rhône se sépare alors en deux bras et une deuxième retenue plus petite en barre le cours donnant deux lacs aménagés en base de loisirs. Situés à une heure de Lyon, ils présentent sur une bonne partie un secteur de nuit depuis cette année. Le bief semble héberger peu de carpes en regard à la superficie totale, et certainement quelques gros poissons. Par contre les blancs y sont très nombreux et rendent les nuits « difficiles ». Sault-Brenaz Le plus jeune de tous les aménagements du Rhône né en 1986, on trouve le « petit » barrage de Villebois (45MW) en aval qui est en prise directe. Si il y a très peu de carpes à cet endroit, il n'en ait pas de même sur le la base de loisirs de La vallée bleue. Pas mal de pêcheurs ont déjà testé le secteur de nuit qui couvre tout le lac. Miroirs et communes de taille moyenne nagent sur les nombreux hauts fonds et glissent entre les arbres morts dont beaucoup sont encore sur pied ; attention aux pertes nombreuses. Nous savons que le secteur a donné tout de même de la 20+ et la présence des premiers silures rhodaniens est certifiée. Evitez le l'été, le paradis du véliplanchiste deviendra vite votre pire cauchemar. Barrage de Jons C'est le dernier du Haut Rhône, même si le fleuve s'apparente plus à un modèle de la moyenne vallée avec une population presque classique. Il sépare les eaux du Rhône en deux bras au dessus du lac des Eaux Bleues bien connu (record du département 29.6kg) et le bras Est passent au travers le Grand Large (plusieurs carpes entre 24 et 27kg y ont été capturé il y a quelques années). A l'amont du barrage lui-même il existe une zone avec secteur de nuit peu pratiqué, de grosses miroirs ont fait le bonheur des pêcheurs locaux. Barrage de Cusset Comme énoncé en début d'article, le barrage usine de Cusset fût la toute première du genre sur le Rhône. Côté pêche le courant est malgré la retenue soutenu. L'amont s'apparente plus à une pêche en canal. Le canal de Cusset provient du Grand large et des carpes jusqu'à 26 kg y ont été capturé encore récemment. Rhône moyen (de Lyon à Montélimar) Pierre-Bénite Construit en 1966 (80MW) à la même période que l'autoroute A7 qui le jouxte, il ouvre vers la mer la porte au Rhône et à la Saône, qui l'a rejoint 5 km plus haut. Son nom provient de la commune sur laquelle la retenue principale se situe. Avant le 20 ème siècle, les mariniers utilisaient un rocher équipé d'un anneau pour amarrer leurs bateaux. Celui-ci était béni pour protéger les navigateurs qui bravaient tous les dangers d'un fleuve indompté à l'époque. L'aménagement s'étend en réalité sur 2 communes de plus Lyon et St-Fons. Très vaste, il comprend le plus long bras d'amenée à la retenue de la vallée avec plus de 800m de long, une usine écluse en amont (cas unique), une prise d'eau compensatoire sur le canal appelé déversoir entre les deux (unique également), une partie amont large jusqu'à la confluence avec la Saône et enfin le plus vaste port rhodanien parallèle à cette dernière avec 3 darses couvrant plus de 200 hectares. Le tout présente une superficie très importante mais dont le véritable potentiel carpes ne sera peut-être jamais mis au jour. En effet sur 90% du bief, l'accès en est interdit : zones Cevezo, port pétrolier interdit d'accès, autoroute sur la majeur partie de la rive gauche. C'est à l'aval de cette voie bruyante que l'un des tous premiers parcours de nuit a vu le « jour » en 1993. Il héberge actuellement une bonne population de carpes. Malgré l'explosion de carpeaux depuis trois ans sur une bonne partie de la Saône et de la partie nord du moyen Rhône, quelques miroirs de 20 à 25kg sont à prendre, mais aussi de grosses communes de toute forme. Si le cadre est loin d'être fabuleux, il est possible d'y faire de belles pêches, carpes ou silures bien présents sur plusieurs fosses jusqu'à 16m. Vaugris Juste à l'aval de Vienne l'antique, ce barrage est unique à bien des sens. C'est le dernier à avoir été construit en 1980 (72MW). L'édifice réunit 3 fonctions : retenue d'élévation du niveau, usine hydroélectrique et écluses. A ce titre il ne possède donc ni canal navigable, ni bras d'amenée, ni anse. Seule une partie incurvée en rive gauche abrite un plateau enherbé, le reste est assez linéaire et le cadre peu encourageant. Cela n'empêche la présence comme partout de gros poissons jusqu'à 24kg aux morphologies extrêmement variées, à tenter sur la fin de saison et presque exclusivement de nuit. L'accès aux rives se fera à pied et le manque de « caches » oblige à la plus grande discrétion, aucun secteur de nuit n'est autorisé (sauf peut être pour certaines personnes « introduites » localement…vive la démocratie républicaine !) St-Pierre-de Bœuf Mis en service en 1977 (160MW), la zone de retenue, qui est en prise directe présente la largeur la plus importante du Rhône moyen avec près de 800m ! En rive droite une anse de plusieurs hectares accueille les carpes temporairement lors des hausses de débit. La population carpes de la zone proche du barrage paraît plutôt faible, mais une bonne moyenne de poids semble se dessiner. En dessous de la retenue se trouve un plan d'eau en communication avec le vieux Rhône peut servir de refuges aux carpes mais surtout aux carpistes en cas de crue trop forte. Attention pas de pêche de nuit ! Arras Bâti en 1971 (120MW), la retenue est en prise directe mais l'amorti est vaste de plusieurs hectares et peut être pêcher correctement en cas de crue. La partie amont s'étire linéairement jusqu'au plateau de St-Vallier (600m de large) et abrite une grosse population de carpes à forte proportion de communes. Mais plusieurs miroirs de 20+ ressortent du lot. Attention aux silures qui ont véritablement colonisés ce bief jusque très en amont. A noter que les 15km amont du barrage sont en pêche de nuit grâce au club carpiste local. C'est le plus long parcours du genre de toute la vallée. La roche de Glun Construit en 1968 (186MW), il y a en fait 2 retenues, une sur le Rhône et l'autre à l'embouchure de l'Isére qui rejoint le grand fleuve sur le canal navigable à mi-chemin. Il existe un parcours de nuit sur les 500m du bras d'amenée à la retenue du Rhône. Ce parcours fût l'un des tous premiers et a connu son heure de « gloire » avec plusieurs grosses miroirs capturées. Le fond du bras possède une anse. Aujourd'hui moins couru, il est probable que l'on puisse encore faire une belle pêche sur ce bras et la partie amont en grande courbe ne doit pas être en reste de beaux poissons. Quant à celui sur l'Isère, le peu d'informations que nous ayons laissent penser qu'une forte population de wildies y coule des jours paisibles entre les deux rives couvertes de joncs. Charmes Créé en 1963 (192MW), ce barrage est en prise directe et présente la particularité unique d'avoir le canal navigable sur sa droite. D'aspect très classique, il reste à découvrir mais il faudra parcourir les kilomètres amont à pied jusqu'à la lône de Chantourle où le Rhône est au plus large. Il est probable qu'il y est encore ici une bonne proportion de miroirs. Le pouzin Datant de 1960 (210MW), il présente un bras d'amenée d'environ 200m. La partie amont offre en rive droite un haut fond caillouteux sur une bonne longueur au dessus, ce qui est très rare. Ne l'ayant pratiqué que deux jours, nous y avons vu peu de carpes mais de bonne taille. Nous avons dépiqué un gros poisson derrière le haut fond. A approfondir de façon certaine ! Rochemaure L'un des plus anciens aménagements du Rhône, le barrage a été mis en service en 1957 (270MW). C'est ici qu'est centralisé le contrôle de l'ensemble des infrastructures de la CNR. La retenue est en prise directe et crée une très vaste étendue d'eau en amont. Une presque île et de grands hauts fonds en rive gauche, quelques centaines de mètres au dessus, rendent ce barrage très intéressant. Il est un de ceux dont très peu de pêcheurs connaissent le potentiel. Les rives sont inaccessibles en véhicule sur des kilomètres et la centrale nucléaire très proche pourrait rendre les autorités très méfiantes vis à vis d'un biwy… L'île entourée de hauts fonds et d'arbres noyés se situe dans l'axe du chenal et vaudrait à elle seule une longue session. A découvrir absolument si l'on ne craint pas le Mistral au plus puissant de la vallée dans les environs de Montélimar, 80 à 110km/h n'est pas exceptionnel ! Donzère Construit en 1957, de nombreux superlatifs peuvent s'exprimer à propos de ce barrage. Il est le plus long aménagement fluvial du genre de France (32km), la chute à l'écluse est la plus haute du Rhône (26m), l'usine hydro-électrique est la plus puissante (354MW représentant 13% de toute la production CNR), trois barrages retiennent les eaux tumultueuses s'extirpant du défilé le plus escarpé du Rhône aval avec des falaises directes sur le cours d'eau. L'intérêt halieutique de la zone des barrages de retenues nous paraît plutôt faible. Le bras d'amenée de la retenue principale d'environ 500m de long est entièrement bétonné et peu accueillant. Les retenues secondaires sont quant à elles impraticables de part un courant très fort. La partie amont est très courte avant le défilé et n'offre d'intérêt qu'un îlot où il est difficile de s'installer. Le défilé lui-même s'apparente à un bief encaissé et rapide mais où le courant est extrêmement puissant du fait de l'étroitesse et du débit nominal. C'est à notre avis le plus difficile du Rhône aval. Mais rien n'est impossible ! Par contre le vieux Rhône (de fait le plus long de la vallée) mérite une découverte si l'on possède un bon bateau équipé d'un 30cv. Cette portion de 33 km est encore très sauvage et abrite à coups sûrs de véritables trésors. Bas Rhône (de Orange à la mer) Caderousse La CNR a donné « vie » à la deuxième plus grande retenue de la vallée en 1975 (156MW). En effet quand on arrive sur l'une des pointes du barrage, on se dit « que d'eau, que d'eau »avec plus d'un kilomètre de large au plus près de l'ouvrage et plus de 500m au dessus sur dix kilomètres !!! Le bras d'amenée à la retenue mesure environ 300m de long, une anse de plus de 10 hectares est rempli d'herbiers de très gros arbres morts, la partie amont s'étire très largement jusqu'à St Etienne de Sort petit village les pieds dans l'eau 10 km au dessus. La anse a donné de beaux poissons à certains membres de la rédac' avec une miroir de 23kg au printemps 2005. Comme toute anse, il faut la privilégier en début de saison surtout lors de hausses de débit. Le bief est tellement vaste que le reste de l'année la majorité des carpes semblent se tenir loin du bord. Les gros silures se gavent de blancs de toute taille très répandue sur la zone anse et bras d'amenée. Avignon Deux barrages auront été nécessaires en 1973, pour réguler les multiples bras du Rhône avignonnais et produire de l'énergie (180MW). Le fleuve se sépare en deux bras au dessus de l'île de l'Oiselet, sur le bras principal à l'ouest, se situe les deux retenues donnant naissance à trois autres voies : un canal de fuite sur Sauveterre, le canal navigable et le vieux Rhône sur Villeneuve. A milieu se trouve l'île de la Barthelasse. Le débit se répartit sur chacun d'eux donnant des zones où le courant est très faible sur des largeurs raisonnables (200 à 400m). La quasi-totalité des bras amont est totalement vierge au point que les berges très végétalisés obligent à des tailles importantes pour poser une batterie de cannes. Il semble que la population se « communise » fortement à partir de ce bief jusqu'à la mer. En effet nous n'y avons pris que de belles communes jusqu'à 17 kg (les plus combatives de tout ce que nous avons pris en France) et aucune miroir n'a trahi sa présence. Elles sont vraisemblablement rares mais…Il convient de noter que les mulets (ou muges) remontent jusqu'au dessus de ces barrages, nous en avons aperçu quelques uns effectuant des sauts à répétition sur plus de 50 m à une vitesse folle, un magnifique spectacle ! Vallabrègues Nous voici sur le dernier barrage du Rhône avant la mer 60 km plus au sud. La CNR a donné naissance en 1970 (210MW) à un géant. La partie amont remonte sur près de 20 km avec une largeur très importante. Le premier virage au dessus de la retenue présente environ 800 m de large au plus profond et s'étire sur plus de 3 km ! Même les contre canaux situés de part et d'autre du fleuve endigué présentent des proportions hors norme avec une vingtaine de mètres de large. Nous y avons vu toute sorte de poissons de bonne taille : brochets, barbeaux, tanches et bien sûr carpes jusqu'à 10kg. Sur le fleuve, une forte population piscicole ressemble à celle du delta camarguais avec beaucoup de communes sauvages, des hordes de barbeaux et chevesnes voraces, des mulets, des aloses et bien sûr une grosse population de silures. Lors d'un test cet été, nous y avons quand même sorti une splendide commune de 17kg pour un mètre de long, plutôt rare semble-t-il. Ce barrage possède un long parcours de nuit qui peut en faire une destination idéale pour effectuer une session hivernale. Les blancs y seront moins actifs et le climat provençal rendra agréable chacun des nombreux départs si rares ailleurs en cette saison.

Les fleuves sont des écosystèmes en perpétuelle mutation. Telle une symphonie, changez une note ou la disposition de l'orchestre, et la musique ne sera plus la même. Alors si en plus vous changez de salle de représentation, tout peut change ! Pêcher plusieurs barrages sur une même saison n'est pas évident tant ils sont tous différents. Ce qui semble s'appliquer à l'un, ne le sera pas forcément à l'autre. Mais c'est peut être cela l'intérêt ! Adaptation, mobilité et aucun préjugé sont comme ailleurs les clefs de la réussite. Fabien CREUX Accueil |

Ce site a été conçu par la société The ONE Fishing ©. Le graphisme, les images et tout autre fichier de ce site sont la propriété exclusive de la société The ONE Fishing ©.Toutes utilisations à des fins commerciales ou publicitaires sont interdites sans l'accord de la société. Edit 2010. Pour une mise en page et des visuels optimaux, utilisez une résolution d'écran 1024x728 pixels et une qualité couleur 32 bits. |

L'entretien des berges des aménagements et la gestion des écluses ont été concédés par l'état à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). La compagnie tire ses bénéfices et donc s'auto finance en revendant l'électricité produite par les usines à EDF. Malgré quelques efforts de mise en valeur de ces aménagements, l'installation d'échelles à poissons et la modification des écluses, le biotope originel du Rhône a quasiment disparu. L'endiguement des berges, obligatoire pour rehausser le niveau amont des retenues, est aujourd'hui de nouveau couvert de végétaux mais le lit d'origine a disparu et ses abords se sont envasés en bien des endroits de façon inquiétante. La faune et la flore, si riche il y a 50 ans, ont perdu de leur diversité. Autre impact de la compagnie mais cette fois sur les hommes, l'accès au fleuve a été « privatisé » par des barrières vérouillées empêchant tout accès motorisé aux rives sur des dizaines de kilomètres, sauf si vous avez en votre possession une des fameuses clés à cadenas et que l'on ne vous vire pas des berges qui pourtant vous, nous appartiennent puisqu'il s'agit du domaine public …Pêcheurs, payez et taisez vous !

L'entretien des berges des aménagements et la gestion des écluses ont été concédés par l'état à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). La compagnie tire ses bénéfices et donc s'auto finance en revendant l'électricité produite par les usines à EDF. Malgré quelques efforts de mise en valeur de ces aménagements, l'installation d'échelles à poissons et la modification des écluses, le biotope originel du Rhône a quasiment disparu. L'endiguement des berges, obligatoire pour rehausser le niveau amont des retenues, est aujourd'hui de nouveau couvert de végétaux mais le lit d'origine a disparu et ses abords se sont envasés en bien des endroits de façon inquiétante. La faune et la flore, si riche il y a 50 ans, ont perdu de leur diversité. Autre impact de la compagnie mais cette fois sur les hommes, l'accès au fleuve a été « privatisé » par des barrières vérouillées empêchant tout accès motorisé aux rives sur des dizaines de kilomètres, sauf si vous avez en votre possession une des fameuses clés à cadenas et que l'on ne vous vire pas des berges qui pourtant vous, nous appartiennent puisqu'il s'agit du domaine public …Pêcheurs, payez et taisez vous ! Lorsqu'une anse très marquée est présente comme à La roche de Glun ou Caderousse, le début de printemps est la période à ne pas manquer pour prendre quelques bigs cherchant à glaner quelques escargots et autres gammares renaissant des premiers herbiers qui envahiront bientôt toutes les faibles profondeurs. A l'approche du frai, la quasi-totalité du cheptel local viendra alors se reproduire joyeusement réduisant fortement la chance de faire grimper l'aiguille du peson. Par contre en sortie de ces zones, on peut faire de belles séries de mâles encore très excités…Ces anses sont aussi une zone de refuge lors des premières heures de crue que des poissons viennent visiter. Cette année alors que la douceur printanière et un débit raisonnable se faisaient attendre, nous avons pris quelques beaux poissons dans l'une d'elle, dont une belle commune de plus de 22kg capturée deux fois en quinze jours. Par contre les départs ne se produisaient que lorsque le débit était à la hausse, à l'inverse quand le fleuve se calmait les carpes glissait vers le lit sautant à 300m du bord même avec plus de 4 000 m3/s…La carpe aimant les eaux calmes est bien une légende, malheureusement. D'ailleurs le canal navigable qui reçoit l'essentiel de l'eau du fleuve contient beaucoup de carpes mais n'offre des possibilités de pêche réelle qu'en basses eaux et hors de période d'herbiers dérivants. Ces canaux recèlent malgré cet environnement difficile et artificiel car très souvent bétonné, des trésors cachés qui n'attendent que vous. La pointe séparant bras d'amenée et canal est le plus difficile : seul l'entrée du bras d'amenée présente une possibilité tant le courant est surpuissant côté canal. Les fonds abrupts de ce poste n'abritent pas que des grosses carpes, mais aussi pas mal de silures. Comme l'entrée du canal en rive gauche, nous réservons ces zones particulières pour les pêches de fin printemps/début d'été. Enfin la partie amont endiguée est une zone que l'on peut pratiquer à toute saison et presque en toutes conditions. Il est cependant préférable de rechercher les bordures enrochées les plus proches du lit. De la fin de l'hiver au début d'automne, tout ou presque la population de cyprins locale viennent y nager à un moment au à un autre. Plus ces postes donnent au plus près des grands fonds plus on aura de chance de les intercepter. La plupart des grosses miroirs du fleuve s'y font piéger au plus près du bord derrière les herbiers. L'idéal étant de dénicher une avancée notable sur le lit comme le point maxi d'une courbe sur la zone où le courant commence à être plus fort.

Lorsqu'une anse très marquée est présente comme à La roche de Glun ou Caderousse, le début de printemps est la période à ne pas manquer pour prendre quelques bigs cherchant à glaner quelques escargots et autres gammares renaissant des premiers herbiers qui envahiront bientôt toutes les faibles profondeurs. A l'approche du frai, la quasi-totalité du cheptel local viendra alors se reproduire joyeusement réduisant fortement la chance de faire grimper l'aiguille du peson. Par contre en sortie de ces zones, on peut faire de belles séries de mâles encore très excités…Ces anses sont aussi une zone de refuge lors des premières heures de crue que des poissons viennent visiter. Cette année alors que la douceur printanière et un débit raisonnable se faisaient attendre, nous avons pris quelques beaux poissons dans l'une d'elle, dont une belle commune de plus de 22kg capturée deux fois en quinze jours. Par contre les départs ne se produisaient que lorsque le débit était à la hausse, à l'inverse quand le fleuve se calmait les carpes glissait vers le lit sautant à 300m du bord même avec plus de 4 000 m3/s…La carpe aimant les eaux calmes est bien une légende, malheureusement. D'ailleurs le canal navigable qui reçoit l'essentiel de l'eau du fleuve contient beaucoup de carpes mais n'offre des possibilités de pêche réelle qu'en basses eaux et hors de période d'herbiers dérivants. Ces canaux recèlent malgré cet environnement difficile et artificiel car très souvent bétonné, des trésors cachés qui n'attendent que vous. La pointe séparant bras d'amenée et canal est le plus difficile : seul l'entrée du bras d'amenée présente une possibilité tant le courant est surpuissant côté canal. Les fonds abrupts de ce poste n'abritent pas que des grosses carpes, mais aussi pas mal de silures. Comme l'entrée du canal en rive gauche, nous réservons ces zones particulières pour les pêches de fin printemps/début d'été. Enfin la partie amont endiguée est une zone que l'on peut pratiquer à toute saison et presque en toutes conditions. Il est cependant préférable de rechercher les bordures enrochées les plus proches du lit. De la fin de l'hiver au début d'automne, tout ou presque la population de cyprins locale viennent y nager à un moment au à un autre. Plus ces postes donnent au plus près des grands fonds plus on aura de chance de les intercepter. La plupart des grosses miroirs du fleuve s'y font piéger au plus près du bord derrière les herbiers. L'idéal étant de dénicher une avancée notable sur le lit comme le point maxi d'une courbe sur la zone où le courant commence à être plus fort.  Ci-contre le schéma d'un barrage idéal imaginaire qui présente tous les postes évoqués. Les indications qu'il contient ne sont qu'indicatives car le débit peut être variable à tout moment de l'année et changer toute la donne. Malgré de nombreuses années de pratique, rien ne se vérifie à chaque fois, seules des tendances ressortent et peuvent, nous l'espérons, vous guider vers un choix. Garder en tête que le fleuve est un écosystème où l'inconstance prédomine. Seule la mobilité saura vous garantir les meilleures chances de réussite.

Ci-contre le schéma d'un barrage idéal imaginaire qui présente tous les postes évoqués. Les indications qu'il contient ne sont qu'indicatives car le débit peut être variable à tout moment de l'année et changer toute la donne. Malgré de nombreuses années de pratique, rien ne se vérifie à chaque fois, seules des tendances ressortent et peuvent, nous l'espérons, vous guider vers un choix. Garder en tête que le fleuve est un écosystème où l'inconstance prédomine. Seule la mobilité saura vous garantir les meilleures chances de réussite.  Si on a bien localisé un groupe de carpes et que les conditions sont relativement stables (pas de crues prolongées), un amorçage lourd et suivi paye très souvent sur ces zones. Quand on veut dérouler sur une session prolongée, c'est un incontournable. Mieux vaut éviter cette approche en tout début de printemps et en toute fin d'automne, les crues peuvent être longues, fortes et répétitives, de quoi user les nerfs et massacrer les portefeuilles… Lors de crues moins sévères, il ne faut pas s'affoler. Le poisson habitué à visiter votre amorçage n'a pas déménagé, dès que l'eau commence à s'éclaircir, il ne faut pas hésiter à entretenir la zone et dès que possible à pêcher. En 1995, alors que mon coup amorcer depuis deux semaines commençait à donner des carpes de bon calibre, une crue de 10 jours vînt troubler mon bonheur. Encouragé par mes résultats précédents, j'attendis 3 ou 4 jours que l'eau la plus chargée passa puis je repris mes séances journalières d'amorçage en prenant soin de jeter les friandises bien plus amont que la normale. Malgré un débit très fort et une eau encore bien sale, des poissons de gros poids se laissaient apercevoir quand je venais les « nourrir », on aurait dit qu'elles m'attendaient venant tous les jours à la même heure. Une semaine après et quelques kilos de bouillettes passés, je capturait ma première miroir de près de 20kg, deux heures après avoir lancé mes lignes et quelques autres entre 13 et 16kg …

Si on a bien localisé un groupe de carpes et que les conditions sont relativement stables (pas de crues prolongées), un amorçage lourd et suivi paye très souvent sur ces zones. Quand on veut dérouler sur une session prolongée, c'est un incontournable. Mieux vaut éviter cette approche en tout début de printemps et en toute fin d'automne, les crues peuvent être longues, fortes et répétitives, de quoi user les nerfs et massacrer les portefeuilles… Lors de crues moins sévères, il ne faut pas s'affoler. Le poisson habitué à visiter votre amorçage n'a pas déménagé, dès que l'eau commence à s'éclaircir, il ne faut pas hésiter à entretenir la zone et dès que possible à pêcher. En 1995, alors que mon coup amorcer depuis deux semaines commençait à donner des carpes de bon calibre, une crue de 10 jours vînt troubler mon bonheur. Encouragé par mes résultats précédents, j'attendis 3 ou 4 jours que l'eau la plus chargée passa puis je repris mes séances journalières d'amorçage en prenant soin de jeter les friandises bien plus amont que la normale. Malgré un débit très fort et une eau encore bien sale, des poissons de gros poids se laissaient apercevoir quand je venais les « nourrir », on aurait dit qu'elles m'attendaient venant tous les jours à la même heure. Une semaine après et quelques kilos de bouillettes passés, je capturait ma première miroir de près de 20kg, deux heures après avoir lancé mes lignes et quelques autres entre 13 et 16kg … Nous dirons donc qu'à partir de 18 kg, le Rhône vous offre déjà un vrai beau poisson. Sur tous les barrages que nous connaissons bien, nous avons atteint la dernière tranche plusieurs fois et sur divers postes en toutes saisons. Cependant il est bien évident qu'une approche réfléchie a été à chaque fois nécessaire. Quoi qu'il en soit sur un système aussi complexe qu'un barrage, c'est bien une approche en amorçage large et relativement léger à la bouillette de bon diamètre, disons 24mm, qui procure statistiquement le plus grand nombre de poissons au dessus de 15kg. Plus vous prendrez de 15+, plus vous aurez de chance d'être honorer par un poisson plus lourd. Il n'existe pas de recettes miracle pour une bouillette, mais plus elle sera instantanée et goûteuse avec un « léger goût de reviens-y », moins vous aurez besoin d'en mettre pour qu'elle soit acceptée. Moins vous amorcerez en quantités, moins vous attirerez les autres catégories de poissons, CQFD. Tout cela paraît bien théorique mais se vérifie sur des milliers d'heures de pêche.

Nous dirons donc qu'à partir de 18 kg, le Rhône vous offre déjà un vrai beau poisson. Sur tous les barrages que nous connaissons bien, nous avons atteint la dernière tranche plusieurs fois et sur divers postes en toutes saisons. Cependant il est bien évident qu'une approche réfléchie a été à chaque fois nécessaire. Quoi qu'il en soit sur un système aussi complexe qu'un barrage, c'est bien une approche en amorçage large et relativement léger à la bouillette de bon diamètre, disons 24mm, qui procure statistiquement le plus grand nombre de poissons au dessus de 15kg. Plus vous prendrez de 15+, plus vous aurez de chance d'être honorer par un poisson plus lourd. Il n'existe pas de recettes miracle pour une bouillette, mais plus elle sera instantanée et goûteuse avec un « léger goût de reviens-y », moins vous aurez besoin d'en mettre pour qu'elle soit acceptée. Moins vous amorcerez en quantités, moins vous attirerez les autres catégories de poissons, CQFD. Tout cela paraît bien théorique mais se vérifie sur des milliers d'heures de pêche.  2 ou 3 kg de billes de gros diamètres et de bonne qualité, tous les trois jours sur 3 à 6 semaines sont alors amplement suffisant pour toucher les plus grosses carpes de la zone choisie. Par contre il ne s'agit pas d'amorcer seulement ne serait-ce que 2000 m2, mais au moins 2 hectares. Une bille par ci par là en mettant un peu plus sur les postes marqués repérés ou supposés (bordure encombrées, cassures, courant atypique, hauts fonds). Les séances de pêche seront plutôt courtes (36 h) et espacées de plusieurs jours. Vous minimiserez le nombre de lignes et réduirez l'amorçage au minimum (5 à 10 bouillettes par ligne). Il y a quelques années un fonds de bras avait donné une vingtaine de départs après 5 semaines d'entretien sur des carpes de 15 à 20kg. Huit s'étaient soldés par des pertes de poissons largement aussi lourd à cause d'obstacles majeurs… Parfois la réussite n'est pas au rendez-vous. On peut également tenter ce genre d'approche sur la partie amont mais uniquement sur des zones bien marquées par une topographie atypique. Au printemps ce genre de postes a donné par deux fois sur 4 semaines une belle miroir de plus de 23 kg et un grand nombre de 15+.

2 ou 3 kg de billes de gros diamètres et de bonne qualité, tous les trois jours sur 3 à 6 semaines sont alors amplement suffisant pour toucher les plus grosses carpes de la zone choisie. Par contre il ne s'agit pas d'amorcer seulement ne serait-ce que 2000 m2, mais au moins 2 hectares. Une bille par ci par là en mettant un peu plus sur les postes marqués repérés ou supposés (bordure encombrées, cassures, courant atypique, hauts fonds). Les séances de pêche seront plutôt courtes (36 h) et espacées de plusieurs jours. Vous minimiserez le nombre de lignes et réduirez l'amorçage au minimum (5 à 10 bouillettes par ligne). Il y a quelques années un fonds de bras avait donné une vingtaine de départs après 5 semaines d'entretien sur des carpes de 15 à 20kg. Huit s'étaient soldés par des pertes de poissons largement aussi lourd à cause d'obstacles majeurs… Parfois la réussite n'est pas au rendez-vous. On peut également tenter ce genre d'approche sur la partie amont mais uniquement sur des zones bien marquées par une topographie atypique. Au printemps ce genre de postes a donné par deux fois sur 4 semaines une belle miroir de plus de 23 kg et un grand nombre de 15+. Quand on débarque sur un barrage sur lequel on n'a pu effectuer ni repérages, ni amorçages préalables, il convient d'effectuer quelques tests de postes ou de distances. A ce titre il est bien inutile de gaspiller des appâts pour rien au cas où on se serait « planté ». Un été, nous avons pêchez plusieurs barrages que nous ne connaissions pas. A chaque nouveau poste nous tentions de savoir si il y avait quelques carpes en activité en utilisant des bouillettes de 14mm avec très peu d'amorçage. Cette méthode que nous utilisons en général pour capturer des vifs à silure, est également parfaite pour une pêche rapide type coup du soir. Dans le cadre d'une pêche découverte, elle trouve toute sa place pour les 12 premières heures sur un nouveau poste. Nous n'utilisions que quatre cannes pour éviter de s'éparpiller. Les quatre montages étaient eschés de billes de petits diamètres, enrobées de Readymade. Les plombs percés agrémentés de la même pâte et de quelques Frolic fendus étaient lancés à différentes profondeurs sur environ 1000m2. Pour créer une attraction sur cette zone, deux kilos de pellets et de croquettes, une quarantaine de billes étaient réparties sans concentration particulière. Avec cette approche, il n'y a aucun risque de gaver le poisson et toutes les chances de piquer quelques carpes même peu affamées dans les six heures qui suivent. D'ailleurs si au terme de ces douze heures, rien ne se passait, nous changions de postes ou de distances de pêche. En journée il est possible de relancer régulièrement plusieurs montages ré apprêtés de la même façon et de passer d'une pêche passive à active en utilisant un minimum d'appâts. Grâce à cela, plusieurs beaux poissons se sont laissés séduire à des heures pourtant peu propices. Par contre si les carpes se montrent volontaires, il convient alors « d'enclencher la deuxième » avec des rappels plus lourd.

Quand on débarque sur un barrage sur lequel on n'a pu effectuer ni repérages, ni amorçages préalables, il convient d'effectuer quelques tests de postes ou de distances. A ce titre il est bien inutile de gaspiller des appâts pour rien au cas où on se serait « planté ». Un été, nous avons pêchez plusieurs barrages que nous ne connaissions pas. A chaque nouveau poste nous tentions de savoir si il y avait quelques carpes en activité en utilisant des bouillettes de 14mm avec très peu d'amorçage. Cette méthode que nous utilisons en général pour capturer des vifs à silure, est également parfaite pour une pêche rapide type coup du soir. Dans le cadre d'une pêche découverte, elle trouve toute sa place pour les 12 premières heures sur un nouveau poste. Nous n'utilisions que quatre cannes pour éviter de s'éparpiller. Les quatre montages étaient eschés de billes de petits diamètres, enrobées de Readymade. Les plombs percés agrémentés de la même pâte et de quelques Frolic fendus étaient lancés à différentes profondeurs sur environ 1000m2. Pour créer une attraction sur cette zone, deux kilos de pellets et de croquettes, une quarantaine de billes étaient réparties sans concentration particulière. Avec cette approche, il n'y a aucun risque de gaver le poisson et toutes les chances de piquer quelques carpes même peu affamées dans les six heures qui suivent. D'ailleurs si au terme de ces douze heures, rien ne se passait, nous changions de postes ou de distances de pêche. En journée il est possible de relancer régulièrement plusieurs montages ré apprêtés de la même façon et de passer d'une pêche passive à active en utilisant un minimum d'appâts. Grâce à cela, plusieurs beaux poissons se sont laissés séduire à des heures pourtant peu propices. Par contre si les carpes se montrent volontaires, il convient alors « d'enclencher la deuxième » avec des rappels plus lourd.  Tous diffèrent les uns des autres de part leur physionomie, le type d'aménagement, le biotope et bien sûr leur population. Voici donc quelques esquisses de certains d'entre eux tirées de notre propre expérience ou de ce que nous savons d'autres pêcheurs.

Tous diffèrent les uns des autres de part leur physionomie, le type d'aménagement, le biotope et bien sûr leur population. Voici donc quelques esquisses de certains d'entre eux tirées de notre propre expérience ou de ce que nous savons d'autres pêcheurs. Voici donc ce petit tour des barrages du Rhône qui, s'achèvent. Vous trouverez forcément sur l'un d'entre eux un poste à votre goût en toute saison. Comme sur la plupart des eaux, il est préférable de les tenter pour la première fois dans les meilleures conditions : le mois précédent le frai ou à l'entrée de l'automne, quand les poissons sont facilement localisables et à croc… Si toutes les indications sont le fruit d'expériences vécues à plusieurs reprises, elles ne sauraient être utilisées sur l'ensemble des fleuves français ou d'ailleurs sans observations et réflexions en fonction des conditions du lieu et du moment...

Voici donc ce petit tour des barrages du Rhône qui, s'achèvent. Vous trouverez forcément sur l'un d'entre eux un poste à votre goût en toute saison. Comme sur la plupart des eaux, il est préférable de les tenter pour la première fois dans les meilleures conditions : le mois précédent le frai ou à l'entrée de l'automne, quand les poissons sont facilement localisables et à croc… Si toutes les indications sont le fruit d'expériences vécues à plusieurs reprises, elles ne sauraient être utilisées sur l'ensemble des fleuves français ou d'ailleurs sans observations et réflexions en fonction des conditions du lieu et du moment...